我家に野生のキジバトがやってきた日

(「LOGSNo.30」1992.3)

石川歳江

つがひのキジバトとの短い出逢いは、時間を越えて、今も私の胸に消えることのない微笑を送り続けている。

ひと夏の恋。いや、あれは夏というにはまだ成熟しきっていない、初夏の恋のようなというべきか。新緑の季節にふさわしい、すがすがしい思いの連続。

我家の庭には、野鳥が姿を見せる。食料が少ない冬には、高い樹を選んで刺しておいた食べ残したパンやくだものをめあてに隣の山からやって来るのだ。春にはセキレイ、ジョウビタキ、モズと野鳥はその時々できまぐれに姿を変え遊びに来てくれた。

ある日、いつものようにパンくずやくだものを無造作に庭にばらまいておくと、小さなスズメにまじってハトが飛んできたのだ。私は驚いて思わず「ギャー」という、かなりおおげさな奇声を発したように思う。(冷静に物事に対処する前に、まず言葉が飛び出してしまう私)

その私の声でハトは地上より20センチほど飛び上がり、尚かつ2,3歩後に退いた。そして、私は自分の発した声とハトの動きに動揺し、持っていたパンのかけらを落としてしまったのだ。「だって、だって・・・びっくりするじゃない、おどろくじゃない。ハトなんて電車のホームでしかおめにかかったことないもの。」私はわけのわからないことを呟きながら、心臓の鼓動を見守っていた。キジバトはそしらぬ顔で私の落としたパンのかけらをつっついている。

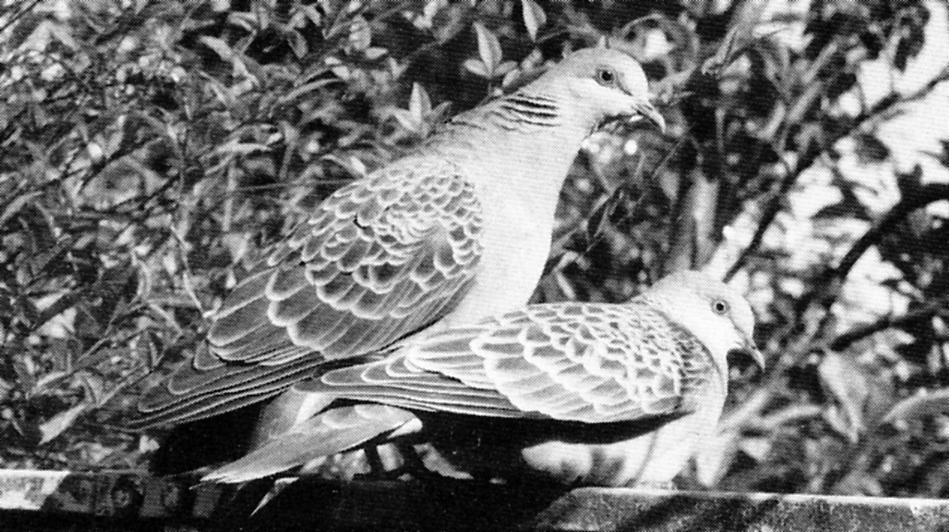

その日から、私は毎日300ミリの望遠レンズを構え、キジバトに固執しはじめた。駅のホームや公園にいるハトと違って、キジバトは地味な鳥だ。全体は灰色で茶色の羽が波打っている姿は、かえって普通のハトよりも洗いざらしの清涼感がある。両首の横に何本かの茶色い羽が、ちょうど首輪のように見え、つるんとした灰色の頭部を美しく飾っているキジバト。私は毎朝、大きな皿に新鮮な水と食べ物を用意した。

朝、目をさまし「ポッポッ」という半濁音の鳴き声が聞こえると、私は着替えもせずにカメラを抱え庭に飛びだした。初めはカメラを持った私が近づくと、警戒しておおあわてで飛んでいったものだが、そのうちにシャッターの音も私の姿にも警戒しなくなっていた。そして、いつも決まった時間にやってきては帰っていった。我家の庭の一番日当たりのいい場所をちゃんと知っていて、新芽がすっかり成長し鮮やかな緑の葉を伸ばした、野バラのフェンスに乗り、くつろいだ表情を見せてくれるのだった。手を伸ばせば触れるほどまじかにいた。

鳥や虫に馴染む環境に育っていないせいか、条件付けられた「怖い・気持ち悪い」などの古い思考のパターンがまず頭に浮かぶ私。しかし、故意にでもいいから何も考えずに、無思考のまま、ただ目の前にあるものを見る努力をしてみると不思議なことに、意味もない恐れや、観念だけの不愉快さは消えていく。オレンジ色の瞳をしたキジバト。

見つめているうちに、あふれていく花の放香のようなもの。存在のひとつの状態としての愛は、関係としての愛とは全く異なり、ただ愛にあふれているという意味だ。そして、それは、ただ分かちあう。

キジバトが我家につがひで遊びに来るようになるのに時間はかからなかった。オスはメスよりも長い尾を持っていて、目つきも鋭い。2羽は臆せず野バラのフェンスに止まって、愛をささやきあった。そして羽を伸ばしたり、首をかしげたり、様々な表情をカメラを構えている私に向けてくれた。そんな2羽の様子を見ているだけで、満たされていくこころ。

やがて、本格的な夏がやってくる前にキジバトはいつのまにか姿を見せなくなってしまったが、もう二度と同じ瞬間はやってこないことを私は知っている。そして残された私のこころばかりが今も激しくときめいている。