暗幕のうらに朝の光がー

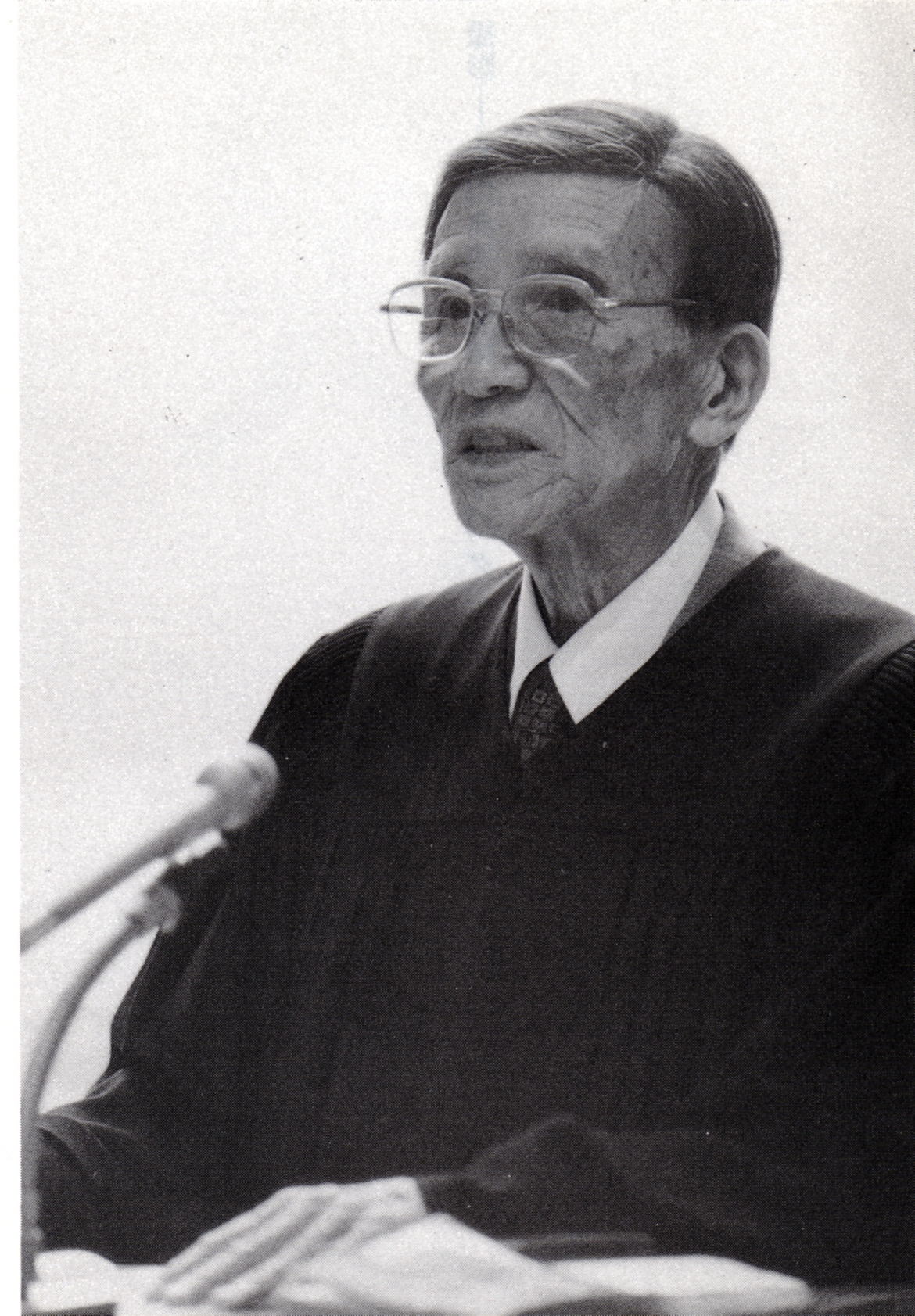

(1983.4.3 目白・山本先生宅での礼拝)

山本三和人

イースターも近い春の午後、私は聖書を開いて復活の記事を読んでいました。エマオ途上の二人の弟子が共に歩き、ともに語りあいながら、その道づれがキリストであることに気づかず、パンを祝福する道づれの動作をみ初めてそれがキリストであることが分かったということや、そのときにはもう、キリストの姿が消えていたことなどを述べた記事を読んでいるうちに、私はいつの間にか、カフカが書いた平凡な街の風景を思い出していました。

「夕陽を背にして歩く男の前を一人の少女が歩いてきた。ふと振り返った少女の顔が夕陽に映えて美しく輝くのを見 て、男は一段と歩を早めた。しかし、少女に追いつくと、一気に追い越して行って振り返えることさえしなかった」

自分の陰影で少女の顔の輝きを奪っておきながら、それに気がつかないで失望し、後悔の念を抱いて遠ざかって行く男の姿の中に、私は自分自身の実在の姿を見るような気がして、しばらくの間、寂しい思いにとらわれました。

私たちは毎日の生活の中でいったい何を喜び、何を悲しんでいるのでしょうか。あの棕櫚の日の「ホサナ!」という歓声や、ゴルゴダの丘の、「もし神の子なら、自分を救え、そして十字架から降りてこい」という群集の怒号やののしりを思うとき、人は悲しまなければならないことを喜び、喜ばなければならないことを悲しむ、としか思いようがないのです。

どうしてなのでしょう。たぶん私たち人間は、幻想を見る目だけが開かれていて、真実を見る目がその幻想にさえぎられているからど思います。ですから、いつでも私たちの目には真実が幻想に見え、逆に幻想が真実に映るのです。

しかし考えてみれば、幻想とは肉の目がおとす陰影であり暗幕です。私たちに復活の光が見えないのは、この幻想の目隠しに真実の目がさえぎられているからなのです。私たちの心の暗室に復活の朝の光を呼びこむために、いま、私たちがしなければならないことは、幻想の暗幕をおもいきり開け放つことです。

パウロが「私たちは、今後だれとも肉によって知ることをすまい。かつてキリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知りかたをすまい」といっている意味が、私にはこの頃よく分かるような気がします。